「マジョール(少佐)!貴方のソンネボーイに乗せて下さる?」

札幌市 モモセ・ライディングファーム 岩坪 徹

<ここにご紹介する随筆は、2003年5、6月号の馬術情報に掲載したものと、その続編です。=編集部より>

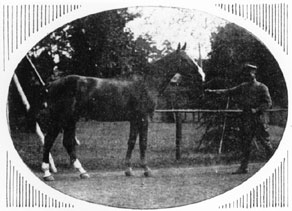

この文章の初めに1枚の古ぼけた写真を載せる。これは実に今から70年余り前、昭和6年(1931)年7月「国際馬術競技時報」(今の「馬術情報」に当たるものと思ってよい)第24号に掲載されていたものだ。写真の説明文と共に、これに関連する記事として昭和5年(1930)年5月発行の同「時報」の第10号に載っている報告文を併せて読めば読者諸君はかなり驚かれるのではなかろうか。

(1)イタリア・トリノ国際馬術競技会・表彰式

ソンネボーイ 九才 英国産ハンター種 セン 栗毛

所有 鳥村一郎氏

サヴァイア王女

白いドレスはイタリア皇太子妃殿下、黒いドレスはヨランダ王女殿下

昭和6年7月発行「国際馬術競技時報」第24号所載

カムベッロ中尉

キャシー・クスナー

写真の説明文には単に「イタリア・トリノ国際馬術競技会における今村騎兵少佐」とだけしか書かれていない。この競技会で日本の今村騎兵少佐がどのような成果を上げたのかについては、上記「時報」第10号に次の文章が見られる。

「今村騎兵少佐、イタリア国際馬術競技会に参加—目下イタリア・ピネロロの騎兵学校に留学中のオリンピック候補選手・今村騎兵少佐は今シーズン初めからイタリアのナポリ、パレルモ、およびトリノで開催された国際馬術競技会に参加したが、ナポリでは6回の競技に出場し、4位2回、7位1回入賞。トリノでは遂に第1位、ヨランダ王女カップを獲得し、ここに初めて国際競技場裡に我が日章旗をひるがえさせるに至った。」

つまりこの古ぼけた写真こそ、日本の馬術家がヨーロッパの国際競技会、それもそのメーンイベントで史上初の優勝を成し遂げた時の記念写真だ。そしてその後、ヨーロッパの国際競技会、中でもそのメーンイベントにおける日本人騎手の優勝は、70年余を経た今日に至るまでその例は極めて少ないことの事実から考えても、この写真の持つ意義は実に大きいと言えるのではないだろうか。

今回、この写真にまつわるエピソードについてその一部を若い諸君に伝えたいと思い、慣れぬ筆を執ったのだが、まずその前にここに登場する人物について簡単に説明しておこう。

(1)

今村騎兵少佐:今村安(イマムラヤスシ=1891〜1966)。陸軍士官学校25期。1923年より焼く10年間、習志野騎兵学校教官。1929〜1931年の間イタリア騎兵学校(ピネロロ本校およびトルディクィント分校)留学。1930年の競技シーズンにヨーロッパ各地の国際競技会に出場、多くの入賞を果たすと共に、後のオリンピックチャンピオン馬となるウラヌス号(馬主は西竹一氏)を購入。なお付け加えると1936年第11回ベルリンオリンピックの大賞典飛越競技で大活躍し、団体6位入賞の原動力となったファーレーズ号(馬主は竹田宮、後の竹田恒徳氏)をもこの夏ドイツで購入している。1932年第10回ロスアンゼルスオリンピック大賞典飛越競技出場。戦後は長く京都府宇治市に居住して関西馬術界の指導教育に尽くし、その発展に多大の功績を残した。自然馬術関係の著書多数。

(2)

ヨランダ王女:(以下は主として南大路謙一氏訳「馬術の格言と逆説」に掲載の記事—原典は城戸俊三氏筆—による。)サヴォイア家王女ヨランダ、カルヴィ・ディ・ベルゴーロ伯爵夫人は当時のイタリア国王エマヌエールⅢ世の末娘。イタリア屈指の女性騎手。貴相にして美貌、性甚だ勇敢。第1次大戦後、イタリア代表総合馬術チームの一員として名声の高かった伯爵カルヴィ・ディ・ベルゴーロ騎兵大尉と絢爛たる恋愛の末、朝野の祝福を受けて結婚したのは1928年だった。王女は常に夫人鞍に駕して、騎兵将校や猟騎クラブ会員達と共に猟騎を行い、犬群を追って障害物の多いローマ郊外カンパーニャの原野を縦横に馳駆、女丈夫の名が高かった。

つまりこの写真は、優勝者今村少佐に対しヨランダ王女が自らブルーリボンを授与される瞬間のものであろう。実はこの写真はかなり長い間、私を悩ませてきた。私が初めてこの写真を見たのは旧制高校の馬術部に入って間もない昭和21、22年頃だったと思うが、その当時はまだ過去の国際競技会の成績にはさして関心もなく、興味を覚えることもなかった。その後大学2回生の春から実に幸運にも今村先生の御指導を直接受けることとなった。当然ながら恩師のかっての業績について強い関心を持つようになり、出来る範囲の資料を集めてみた。

昭和5年春のトリノにおける今村少佐優勝の際の乗馬は、同少佐がイタリア留学に先立ち、イギリスで購入された新馬ソンネボーイ号(イギリス産ハンター種・昭和5年当時満7歳)であることは間違いない。この年の国際競技会は前述の通り、ナポリ、パレルモ、ローマ、トリノの順に行なわれ、今村少佐はソンネボーイと、西竹一氏の自馬であるウラヌスの2頭をもって出場しておられたが、ローマ大会後半に西氏がイタリアに到着されたので同大会の最後の種目には西氏自身がウラヌスで出場され、17位までの入賞のところ16位に入賞しておられる。したがって、ローマ大会の後の開催であるトリノ大会での今村少佐の騎乗馬はソンネボーイだけであり、ヨランダ王女杯獲得の栄誉に輝いた馬はソンネボーイであるはず、と言うことになる。ところがこの写真の馬がどうもそうでないようなので話がややこしくなってくる。では、なぜソンネボーイではないのか?写真を見れば分かるように今村少佐騎乗のこの馬はかなりはっきりと開張肢態(前肢を前方へ、後肢を後方へ踏ん張った肢勢)をとっている。これは調教の進んだハクニー種によく見かけられると言う。そこで私はソンネボーイはイギリス産ハンター種ということだが、どこかでハクニー種の血が入っていたのか?などとも考えていた。ところが二三調べてみると、写真③にもあるようにソンネボーイにはまったく開張肢態は見られない。他の資料でも同じだった。となるとこの写真に見る今村少佐の騎乗馬は優勝馬のソンネボーイではない、と言わざるを得ない。また、ウラヌスではないことは確かだ。これは見れば分かる。ウラヌスは体高い181cm、当時では他に例をみないほどの大格馬だ。それに馬格も全然違う。さてそうなると一体この馬はどこの馬か?どう言うわけで今村少佐が表彰式で騎乗することになったのか?この疑問は長く私の頭にこびりついて離れなかった。

読者諸君から見れば、私が今村先生にお目にかかる機会は日常的にあったのだから早々に質問すればよいものを、なぜ長い間疑問のままにしておいたのかと思われるだろう。確かにその通りなのだが、結論だけを言うと、今村先生はご自身の事績、業績に関する事柄について自ら口にされるようなことはほとんどなかった。これはご本人の性格でもあり、また明治生まれの軍人の教養でもあったのだろう。したがってこの種の問題については2人きりの機会に、ほんのさりげない調子で切り出すのでなければ到底お聞きできる性質のものでなかったのが実情である。

さて、何とか卒業、就職した私は、その後も毎朝出勤に先立ち1頭だけは騎乗調教を続けていたので、引き続き今村先生の御指導を受ける幸運に恵まれてはいたが、昭和38年の春、北海道は札幌営業所勤務となり、41年秋までをここ麗しの大地で過ごすことになる。この地に移っても私の幸運は相変わらずで、転勤、転居と同時にめぐりあった新馬によって引き続き毎朝の騎乗調教は続いていた。一方、今村先生は昭和40年の暮れに健康を害されて郷里仙台にお帰りになり療養に努められたがその甲斐なく、昭和41年10月彼岸の地へ旅立たれた。こうなるともう私にはトリノにおける表彰式での写真についての疑問を晴らす機会は完全に消滅したと思わざるを得なかった。もはやこの問題の解決はおろか、その究明を進める方法すらも全くなくなってしまったわけだ。ところがこの絶望的と思っていた問題が一挙に、それも私自身はほとんど何の努力をすることもなしに、いとも簡単に解決してしまったのだから、いやはや世の中は分からない。

それは今村先生が世を去られてから既に18年が経った昭和59(1984)年のロスアンゼルスオリンピック開催の年のこと。毎度のことながら、いわゆるオリンピックブームにあやかろうといくつかの関連書物が出版されたその中に、「オリンポスの使徒・西竹一伝」(大野芳著・文藝春秋社)というのがあった。内容は副題が示すとおり、西竹一氏の伝記である。したがって、本文中には西氏が1930年の競技シーズン中、氏の教官でもあった今村少佐と共にヨーロッパ各地の競技会を転戦されたときのことにも触れている。その中に例のトリノの競技会において今村少佐がヨランダ王女杯を獲得したときの模様が一部書かれていた。現在この書物は私の手元にはなく、17、18年前に一読した際の記憶のみを頼っての記述なので、以下には原書の表現とやや異なるところがあるかもしれないが、その点はご容赦願いたい。

このとき、つまりヨランダ王女杯競技が終わり、日本人・今村少佐の優勝が確定したとき、優勝馬ソンネボーイはすでに厩務員に牽かれて厩舎へ帰ってしまっていたらしい。普通ならこのような場合、グルームが表彰式のことも考え、厩舎には帰らずに待機場付近で牽馬でもしているところなのだが、このときはグルームが臨時雇いのかんけいもあってかそこまでの機転がきかず、ソンネボーイはすでにその場にはいなかったようだ。

そこで今村少佐はどうしたか?実はこのあたりに当時の国際競技会の雰囲気の一端がうかがわれ、非常に面白く感じられるのだが、少佐はたまたま近くにいたオランダの少女騎手の馬がソンネボーイに似ていたのでその少女に声をかけ、「表彰式に出るのに貴嬢の馬を貸してもらえないだろうか」、と頼んだらしい。それに対する少女の答えがこれまた実に面白い。少女は「ソンネボーイに乗せてくれるなら貸してもいいわ」と答えた、と上記書物には書かれている。少佐は「アマゾーヌに貸すのは一寸困るな」などと言っておられたそうだが、結局その少女の馬に乗って表彰式に臨み、“典雅そのもの”とまで言われたプリンチペッツァヨランダから栄えある王女杯を受けられたのだと思われる。その後、この少女が希望通りソンネボーイに騎乗したかどうか、そこまでの記述はない。

これで30年間抱き続けていた私の疑問はいとも簡単に、かつ一挙に解決してしまった。分かってみれば、何だそうだったのかと言うだけで別に不思議でも何でもないのだが、ここでひとつ、当時のソンネボーイについて少々詳しく述べてみよう。実はこの文章の本論はここから始まる。

このとき(1930年)のソンネボーイは満7歳、国際競技用馬としてはデビューしたばかりの新馬だった。前述の通りナポリ、パレルモ、ローマからトリノへと転戦し、その間かなりの入賞を果たしてはいるが、国際競技では新馬であることには変わりはない。しかしその調教の成果については早くから=国際競技会でいくつかの入賞を数える以前から=周囲の目を見張らせるのもがあった。そしてこれにははっきりとした証拠がある。

さてその点に触れる前にまずソンネボーイの馬格、能力についた。

この馬は今村先生がイタリア留学に先立ちイギリスへ渡って購入された新馬であることは前にも述べた。当時のヨーロッパは第1次大戦による疲弊からまだ十分に回復したとは言えず、そのせいもあって日本の円通貨はかなり強かったらしい(当時のレートはUS$1=2円だった)。そのような状況のもとに、民間オーナー(島村一郎氏)の以来に基づき名実共に世界一の馬産国と言われたイギリスで、オリンピック用にとの目的で購入された馬だから当時としてはかなりの良駿であったろうことは想像できる。

またその一方、その頃のイタリア騎兵学校所属の飛越競技チームは実に面白い特徴を持っていた。このチームはヨーロッパ中の国際競技会で常勝の名を独り占めにしていたのだが、その飛越競技用馬はといえば、これが本当に国際競技で大活躍している飛越馬なのか?と疑われるほど貧弱な馬格の馬でしかなかった、と言われている。その頃の今村少佐のレポートも「もしこれらの馬の経歴を知らずに日本の購買担当官がこれらを見たとすれば、おそらく1頭も購買対象に選ばれないでしょう。全くこんな馬が?と思わせる馬ばかりです」といった意味の記述がある。ではなぜそんな状況になったのか?について調べ始めるとこれまた非常に面白いのだが、これは本稿の直接の目的ではないので、また、別の機会に譲るとしよう。ともあれそのような次第だからソンネボーイの馬格、能力はイタリアチームの飛越競技用馬に較べれば嫌でも目立つものであったろうとの想像はつく。一方、飛越競技用馬としてのソンネボーイの調教状況について。これははっきり言える。“非常に優れていた”と。そして先にも述べたが、これには明白な証拠がある。昭和5年の春、今村少佐が次回オリンピック用馬として購入してはどうかとウラヌスの購入を日本の騎兵学校に打診され、それを聞いた西氏が個人としてこれを購入されたことは前述したが、実はウラヌス購入の糸口になったのがソンネボーイの調教の出来栄えだった。

これは今村先生から直接伺った話だが、先生によると「ソンネボーイは飛越が巧みな上に歩度増減、回転等が非常に軽快、流暢で、言わばイタリア人好みのする馬だった」ということだった。これはいかにも今村先生らしい表現で、はっきり分かりやすく言えば「調教が非常にうまく出来ていた」と言い切ってよい。自分の業績に類する事柄をあからさまに口にするような態度は深く慎むのが明治生まれの軍人の一般的教養でもあった。

さてそのソンネボーイの走行、飛越ぶりを見ていたイタリア騎兵将校の一人(注)が「ソンネボーイを私に譲ってくれないか」との話を今村少佐に持ちかけてきたと言う。

<(注)この騎兵将校がだれであったかについては我が国では随分長く不明のままだったが昭和55(1980)年以降になってようやく判明した。この人こそ1930年代にイタリア代表チームの一員として世界にその名をとどろかせた名騎手・伯爵ラニエーリ・ディ・カムペッロ中尉であることはまず間違いない。>

今村少佐は「いや、この馬は次回オリンピック用馬だから売るわけにはいかない」と断ると、「ではオリンピック用馬としてこの馬と交換するのはどうか」と持ち出してきたのがウラヌスだったと言う。ウラヌスは体高181cm、今村先生の表現によれば「駱駝の化け物」のような馬で、馬学的見地から言えば決して美格の揃った馬とはいえないのだが、「乗ってみるとその力は素晴らしく、3mぐらいの濠なら信地(その場)からでも跳び越えるほどのものだった」(これは実際に飛び越えられたのか、あるいは例え話としてこのように表現されたのか、その点は定かでない)と言うことだった。また、同馬はすでに国際競技会でも活躍しており、リスボンの競技会では190cmを飛んで(ピュイッサンス形式の競技か?)優勝していると言う。

これはぜひ、日本のオリンピック候補用馬に購入したいと考えた今村少佐はカムペッロ伯爵と交渉を試みたが、今度は逆に伯爵の方が「私は馬を売るつもりはない」と応じない。そこを根気よく交渉を続け、ようやく購入にこぎ着けた、と言うのが今村先生ご自身からのお話だった。

つまり今村少佐の調教になる新進の国際競技用馬ソンネボーイは、当時のヨーロッパ中の競技会で常勝の名を独り占めにしていたイタリアチームの騎手達にとっても注目せずにはおられない存在だった。そしてそのことが原因となって現在でもなお日本馬術界における唯一のオリンピック金メダル獲得の成果<西竹一氏とウラヌスによる>が実現した、と言えるのではないか。

そこで話を元に戻す。昭和5(1930)年5月、トリノの国際競技会で栄えあるヨランダ王女杯を獲得したソンネボーイは当然ながら大会参加者の注目の的となっていた。今村少佐から声をかけられたオランダの少女騎手とってもやはり憧れの的であったのでは、と考えてもさして不自然ではあるまい。「一度でいいからあの馬に乗ってみたい」との想いが彼女の心の中に熱く渦巻いていたのではなかったか。もし彼女が今村少佐との馬の貸し借りについて言葉を交わしていたとすれば、おそらく胸をときめかせつつ叫ぶように問いかけたのではなかったろうか。

「マジョール(少佐)!では貴方のソンネボーイに乗せてくださる?」と。

何回も触れたが、以上は今から70年余りも昔の話である。にもかかわらずこのエピソードは今日現在の日本馬術界に直接大きな指針を与える内容を含んでいるように思われてならない。以下、その点について述べる。

第二次世界大戦後、日本の馬術界が国際競技会に復帰、参加したのは昭和27(1952)年のヘルシンキオリンピック以来のことだ。その後オリンピックの飛越競技に限って言えば、昭和55(1980)年のモスクワ大会を除き毎回参加している。この結果については読者諸君もご承知の通り、何がしかの進歩はあったろうかと言う程度で、残念ながらこれと言って見るべきほどのものはない。

この半世紀の間、日本の馬術界は一般的傾向として、程度の差はあれすでに出来上がった競技馬を外国から購入し、それに頼って国際競技会における成果を期待する方法を採った。私はそれらを一概に非難のみするつもりはない。しかし半世紀にわたって繰り返し繰り返し同様な方法を行って、なおかつ期待に応えるほどの効果をもたらさなかったのも事実であるし、また仮に、将来ある程度の成果を残し得たとしても、少なくても馬術家として自らの研究、努力によって勝ち得た成果であるとはお世辞にも言えたものではない。さらにはっきり言えば、これは正当な方法ではない、と私は考える。

ではその正統的と思われる方法とは?ここはひとつ、原点に帰って考えてみよう。

信頼できる国際競技用飛越馬を作り上げるための条件としては、基本的な事項に限って言えば次の2項が満たされれば足りる。

(1)オリンピッククラスの障害を克服できる飛越能力を備えた新馬揃えること。

(2)これらの新馬の能力を完全に発揮させられる調教を行い得る馬術家が複数存在すること。

この2項のうちまず(1)について。これは戦前はさほど問題にならなかった。常に数百頭の馬匹を抱えている「騎兵学校」という大組織があったから、それらの中からこれぞと思われる馬匹をその中に加えることは必ずしも困難ではなかった。しかし現在ではこれに代わる機関は我が国においては皆無に等しい。となれば、まず正当な策として将来の国際競技用飛越馬になり得ると思われる馬を外国の乗用馬生産流通機構の中から求めようとするのは、あるいはやむを得ないところであるかも知れない。しかしここでひとつ、ぜひ心に留めておいてもらいたいことがある。

仮に外国産馬を購入する場合にも、競技用馬としてほとんど出来上がった馬を買うのではなく、新馬、またはせいぜい新古馬の段階で購入すれば、その価格はさして驚くほどのものにはならないはずだ。現在、国際競技会で名馬と呼ばれるほどの飛越馬は、その取引価格が2億円だ、いや3億円払ったらしいとかの風評も確かにある。しかしそれらの高額馬も生まれた牧場で遊んでいた時はただの幼駒に過ぎなかったのだから。とは言え、この点については反論もあろう。いくら新馬は値が安いと言っても、将来はたして名飛越馬になるかどうかは分からないではないかと。しかし、この点については私はどちらかと言えば楽観的だ。ここではごくかいつまんで私の考えを述べておこう。

まず現在の国際競技規程(第20版)に定められている障碍の高さ、幅の制限について。

規程の第208条3によれば、ピュイッサンス形式の競技でない限り、つまり標準形式の競技(オリンピックの飛越競技もむろんこれに含まれる)であれば、ジャンプオフも含めて、その高さは170cm、幅200cm(三段横木だけは220cm)を越えてはならない、と示されている。日本国内の常識で言えば、これとて決して易しいものではないだろうが、かと言って全く手の届かぬものでもない。ハイジャンプの世界記録は(247cm)の更新を考えろと言うのとは全く性格の異なるものだ。現に国体の六段飛越競技では、170cmを完飛する馬は毎年数頭は出ている。これは高さだけの障碍を直線上に配置して飛ぶのだから、標準競技における飛越とはかなり内容の異なるものではある。しかしそれらの諸条件を別にして、ともかく170cmの高さを飛越できる能力を持っている馬であることだけは実証されている。問題はその能力をいかなる障碍においても十分に発揮できるようにすること、つまり飛越馬としての調教を十分に仕上げることにある。もしその調教に100%、あるいはそれに近い確率で成功できれば、国際級の飛越馬を日本で作り上げることがかなり現実に近づくはずだ、というのが私の意見である。その点については次の「調教」の項で触れたい。

少し話はそれるが、最近我が国おいても競馬目的のサラブレッドとは別に乗用専用馬の生産が始まっている。これは実に喜ばしいことだ。今直ちに国際競技用馬の資源として効果を期待できるか否かは軽々しく判断できないが、日本馬術界の将来を支えるためにも、ぜひ成功して頂きたいものである。一方、我が国のサラブレッド生産は、最盛期の1992年には12,874頭を数え世界でも第2、3位の頭数であったと聞く。現在はかなり減少してるとは言え、それでも数千頭が生産されている。これらのサラブレッドのうち、輝かしい成績を残して競馬界を引退し、繁殖用馬としての余生を送るのはそのその生産頭数に較べれば桁違いに少ない頭数でしかない。残りの数千頭の中に競走馬としては今一歩及ばなかったとしても、乗馬として順調に調教されれば(この条件が重要であるが)、必ずや我々の期待に応えてくれる優駿がいてくれるものと信じる。現にミルキーウエイ号の例もあることはご承知の通りだ。

国際競技用飛越馬として有望な新馬を確保するためにどのような方法を採るかは軽々しく決めかねるとしても、それを単に個々の馬術家の努力のみに一任しておいたのでは、おいそれと進展するものではないことは過去の歴史が明らかに示している。この分野にはおそらく日本馬術連盟が中心になるものと思うが、主管の団体、組織からなる強力な機構が、そして施策が必要だ。これらの点についてはそれぞれの要路の方々の熟考と英断を期待する他はないが、私の感覚のみを言えば直ちに稀代名馬を入手するのは無理としても、ほぼオリンピックに準ずるレベルのコースを完走し得る程度の能力のある馬は必ずや我々が接し得る新馬の中にいるはずだと考えている。むしろ問題はそれらの有望新馬の調教に成功するか否かにかかっていると言ってよい。

次に(2)について。これはつまるところ、優れた能力を打ちに秘めた新馬を調教し、その能力を十分に発揮させるだけの調教を行える馬術家が何人ぐらいいるか、の問題だ。飛越馬の調教は私にとっては言わば専門分野であり、ある程度の自信を持って発言できると自負している。結論を先に言えば、「それはさほど難しい問題ではない」ということだ。

飛越馬調教の原理・原則についての解説書、すなわち自然馬術方式に関する諸資料は現在いくつか発行されている。まずそれらを熟読して、その教えるところを真剣に受け止めて研究、実践してほしいと思う。

これらの資料<具体的に言えば自然馬術関係の馬術書>の持つ大きな特徴は、それがひとつの独立した馬術方式として体系化されたものだという点にある。つまりある特定の個人の個性や才能や、実験結果等に頼って書かれたものではなく、多くの馬術家(ここでは主としてイタリア騎兵学校の馬術教官達)の長年にわたる研究、実践の中から、これならば間違いない、として導き出した原理・原則を述べたものだ。言わば馬術に関する独自の思想体系だと言ってよい。この体系が形成されるに当たっては、世界馬術史上の3大馬術家の1人と呼ばれるフェデリーコ・カプリリー大尉の天才によるところが大きいと言われている。とは言え、彼らとてももちろん人間のことであるから、私はこれらの原理・原則が絶対的なものだなどと言うつもりはない。しかし1個人のあるいは1代限りの努力のみによって探り得る範囲を質、量ともに遥かに越えた内容を持っていると言ってよいだろう。したがって、私はためらうことなく次のように断言できる。「飛越馬の調教において、この原理・原則を忠実に実行したならば、それに成功するのはむしろ当然であり、仮に失敗があるとすればそれは不幸な例外に過ぎない」と。

私は常に、「内容を伴わない大言壮語は厳しく戒めなければならぬ」と自分自身に言い聞かせているつもりだ。にもかかわらず上記の公言を敢えてするのは、むろん私なりの確信があってのことだ。先人達の遺した数多くの業績、そしてまた、ほんのひとかけらではあるが私自身の体験をも加えて直言する次第だ。次代を担う青年馬術家諸君の真剣な取り組みをぜひ期待したいものである。

多過ぎるほどの情報が溢れている現在、今さら昔からの馬術書を読んでも新たに知るところがあるのか、と諸君は考えられるかも知れない。しかしその点は全く心配無用だ。まず第一に<これは非常に残念なことでもあるのだが>我が国の馬術界で自然馬術方式の真底を理解している、あるいは理解しようとしている馬術家はごく稀でしかないのが実情だ。だから諸君がその説くところをあらためて熟読し、かつ実践すれば必ずや新しい発見があるはずだ。

ではその発見とは一体どんなものなのか?この疑問に対して今私がそれはかくかくしかじかのものだと説明してしまうのは適切ではない。そこは諸君が自らの努力によってつかむべきものであり、またそうしてこそ初めて価値がある、というものだろう。したがって、ここではいくつかの簡単なことを示すに止めたい。毎日の調教に、騎乗に精進しておられる諸君はおそらく「自分の騎乗する馬を十分に制御し、支配し、これを服従させるにはどうすればよいか」の問題に取り組み、いろいろと工夫、努力をしておられることだろう。そしてまたそれは当然のこととして多分何も疑問を感じてはおられないであろう。

自然馬術家の場合も外見だけを見れば、多分同じようなことをやっていると思われるかも知れない。ところが実はその努力の源にある考え方がまるで違っているのだ。「どのようにして馬を制御し、服従させるか」を求めるのではなく、「騎手の扶助に対し、自ら喜んで全力を尽くそうとする馬を作り上げるにはどうすればよいか」を求めて自然馬術家は日々懸命な努力を払っているのだ、と言ってよい。つまり自然馬術方式は、それ以前の、あるいはそれ以外の馬術とは発想の方向が大きく違っているのだ。

晩年の今村先生が遺された格言の中に次の一句がある。

「(前略)、純心愛スベキ良飛越馬、自ラ生ゼン」

簡単に説明してみよう。

「(自然馬術方式の原理・原則を正しく適用すれば)、騎手の指示に対して喜んで全力を尽くしてそれを実行しようとする、純粋な心を持った良飛越馬がひとりでに出来上がるんだよ。馬の反抗や、それに対する懲戒や、人間間の闘争やらを繰り返した後に、やっとこさ出来上がるといったものではなく、ひとりでに出来上がるんだよ。」

もし諸君がこの格言の教えるところに何らかの興味、関心を持たれるようであればここはひとつ自然馬術方式の研究に取り組んでみられてはどうだろうか。

それからもうひとつ。「原理・原則を学ぶのは必要としても、それで競技に勝てるだろうか?」との疑問を抱かれる諸君もあるかも知れない。確かに現実の競技に際しては、文字通り臨機応変の処置が、対策が、また時には各種のいわゆる必要ともなろう。しかしこれら競技用の技巧、技術は、基本をしっかり身につけた人馬が応用して初めて成果を挙げることができるものだと言ってよい。この点について私の見聞きしたことを伝えておこう。

すでに20年も昔になるが、私はローマ郊外のパッソコレーゼにあるイタリア陸軍乗馬学校を訪問し、校長ピエーロ・ディンゼオ大佐と懇談することができた。このとき懇談を始めるに当たり、私は少々失礼かとも思いながらいきなり次の質問をぶつけた。

「貴校では現在もカプリリー方式(自然馬術方式、イタリア馬術方式と同義)を実践し、教育しているのか?」と。

これには一寸した理由がある。P・ディンゼオ大佐は私より5歳年長(1923年生)の人だから、馬術競技における活躍の時期は第二次世界大戦終了後のことになる。この時代には騎兵はすでに往年の果敢な戦闘兵種としての存在意義を完全に失っていた。したがって、同大佐もあくまで馬術競技選手としてのコースをたどっていたのであり、昔の騎兵学校教官コースの人ではない。そうなると同大佐がカプリリー大尉以来の伝統である自然馬術方式の原理・原則よりも、競技における現実的な技巧・技術に重点を置いたとしてもおかしくはないか・・・といった疑問が私の脳裏にあったのも事実だ。

ところがこの問いに対し大佐は「何を言い出すか」と言わんばかりの様子で即座に答えた。「然り、カプリリー方式こそ我々の最も重要な伝統だ」と。

そしてこれだけではこの遠来の、初対面の東洋人に十分納得させるには不十分だとでも思ったのだろうか、わざわざ副官に命じて同校発行のカプリリー大尉の騎乗・飛越の様子を描いたリトグラフ(裏面には「原版より200版を版刻する。本画は第56番図」と注記されていた)を持って来させ、「日本からの訪問使節へ。学校長ピエーロ・ディンゼオ大佐」と署名して私に手渡してくれた。

大佐のこの態度は私にとって少し意外であったが、同時に大きな喜びを感じせざるにはおかなかった。これにも理由がある。大佐はまだ大尉、少佐の時代にイタリア馬術連盟所有の芦毛のアイリッシュハンターのザ・ロック号に騎乗して国際競技会に出場していた。この芦毛馬は13年間にわたり国際競技会で活躍し、その間172回優勝している。そのうち132回はP・ディンゼオ大佐の騎乗によるものだった。大佐自身は第二次世界大戦終了後30年余りの間、国際競技選手としてトップクラスの座を守り続けており、その間私の知る範囲だけでも約20頭におよぶ競技馬に騎乗しているが、その中の1頭のみでも132回の優勝を数えたことになる。他馬のすべてがザ・ロック並みの勝利を挙げたわけではないだろうが、全勝利数を合計すると一体どれほどになるのか、一寸見当もつかない。

現在、日本からも何名かの騎手がヨーロッパに拠点を置いて競技会に参加しているが、「馬術情報」の記事等で見るところでは、国際競技会で1勝を挙げるのはなかなか容易なことではないようだ。それを1頭の馬だけの成績でさえ132回の優勝とは、やはり驚きと言う他ない。そしてその成績を挙げた当人が「カプリリー方式こそ最も重要な伝統」と言い切っている以上、かなり重みのある発言、と考えてよいのではないか。諸君のご感想はどうだろうか。

現在、自然馬術方式に関する諸資料、すなわち日本語で書かれた、あるいは日本語に翻訳されたこの方式の解説書はいくつかある。そこに説かれていることを真剣に受け止め、精魂込めて取り組めば、その成果は必ず期待できるはずだ。現在既に老年と呼ばれている年代に達しつつある私でさえ、日々の調教においてそれを痛感しているのだから。

「あの日本人が調教した馬にぜひ乗ってみたいものだ」と世界中の馬術家から羨望されるような飛越馬を調教し得る複数の馬術家と、彼らの希望に応え得る能力を備えた新馬の一群が我が国に揃った時、その結果として国際競技会における栄光の座は先方から近づいてくるのではないか。

これは決して実現不可能な夢物語と私は思わない。70年余りもの昔、一人の日本人馬術家が、本人自身の努力によってそれを実現している。確かに彼は陸軍という巨大組織に所属してはいた。そしてイタリア陸軍の騎兵学校に将校学生として留学中ではあった。しかし、彼自身の馬術と彼の担当馬の調教に関する限り、誰の援助も、特別に個人的な指導も受けることなく、本人の努力が、理想を求めて止まぬ情熱が、それを達成させている。次の世代を担う青年馬術家諸君の感奮興起に期待したいところである。

さてここで自然馬術方式の解説書について触れておこう。

前述のように現在、日本の馬術界の中に散在しているこの方面の書物は翻訳物も含め必ずしも少なくはないが、我々にとって理解し易いと思われるのはやはり今村安先生の諸著書であろう。「今村安全集」とでも言うべきものは過去2回発行されているが、ここでは今も比較的入手が容易と思われる恒星社厚生閣発行の「増補改訂版 今村馬術」(1994年刊)について述べる。

本書の第1部は著者がイタリア留学以前に執筆された馬場馬術関係の解説書で、第2部、第3部が自然馬術の解説書となっている。したがって今回の対象は当然第2部、第3部の中から、ということになる。

まず自然馬術全般について知りたいと思うならば、次の(1)から(4)のうち、どれか一つを読めばよい。

(1)障碍飛越の要領とその調教

P-123〜158

(2)障碍飛越

P-211〜236

(3)イタリア馬術方式の発生要因とその原則

P-248〜259

(4)講演記録(注)

P-248〜259

(注)(4)は全文が話し言葉で書かれているため、若い方々にも比較的読み易いとの評判を聞いている。

次に飛越馬の調教に取り組もうとされる諸君には下記をお薦めする。

(5)新馬調教の指針

P-239〜247

(6)障碍飛越馬調教に関する意見

P-194〜203

この他に上記「今村馬術」以外の書物から参考になるものを挙げるとすれば次の1冊が考えられる。これも飛越馬の調教についてかなり具体的な指針を示している。

(7)イタリア馬術連盟刊「自然馬術教範」第Ⅹ章飛越

(翻訳、発行は1992年、(株)乗馬クラブクレイン)

P-113〜128

この「自然馬術教範」はすでに絶版となってはいるが、さして広くもない日本馬術界の中に2000部弱がバラまかれているのは事実だから、諸君の周囲の先輩や友人達に当たってみられれば、あるいは入手、閲覧も可能なのではないかと思われる。元より馬術は実技であり、理論のみの世界のものではないから、結局は日々の飽くことなき鞍上での修練がその向上を約束してくれる最終手段であるのは当然だ。しかし、もしその修練の過程において、行き詰まりを、不安を、あるいは迷いを感じることがあれば、かって先人が身を持って示した向上の跡をたどってみるのも決して無駄ではあるまい。数千年の昔から、そして特にこの約100年前の時代から、“馬術の理想”はそれを求めて止まない人間に対し、大きく門とを開いてその訪問を待ちこがれているのだから。