観戦ガイド

馬術競技について

乗馬にも、他のスポーツと同様に競技会があります。

ダイナミックかつ華麗な馬術競技では、男女・年齢の区別なく競い合います。つまり体力の勝負というよりは、いかに馬をうまく操るか、技術的な熟練度と華麗さがポイントになります。

馬術競技は見るのも楽しいですが、乗馬クラブのクラブ内競技などには初心者でも参加できる種目があります。また各競技会にもレベル別などもありますので、練習の成果として試合出場を目指すのも、また面白いでしょう。60代のオリンピック選手がいる「馬術競技」は、何歳からはじめても、いつまでも楽しめるスポーツです。

オリンピックの馬場馬術競技ではシルクハットに燕尾服、障害飛越競技では上衣(じょうらん)とネクタイの着用が正装として義務付けられており、馬術競技を知らない方が見ても伝統と格式を感じるかもしれません。

乗馬は、スタイルの違いで「ブリティッシュ式」と「ウェスタン式」に大きく分けられます。乗馬クラブクレインのレッスンでは「ブリティッシュ式」の乗り方を練習します。「ブリティッシュ式」は世界共通の乗り方で、オリンピックの各馬術競技はこの乗り方を基本にしています。

馬場馬術競技(Dressage)

人間が馬に乗ることは歴史が古く、紀元前400年頃にクセノフォンが著述した馬術書「馬術便覧」は、ルネッサンス期の馬術家により手本とされ、その後の調教技術や管理方法の発展の基礎となりました。

その後、中世の騎士たちの動きの継承として、ウィーンの「スペイン乗馬学校」やフランスのソミュールのカドルノワールで今日も教えられています。近代馬術は、中世の技術を理想化して、美的に誇張した姿で継承されてきました。宮廷での演技披露や芸術から現代の競技スポーツへとつながってきており、現在ではオリンピック種目の一つにもなっています。

【馬場馬術の競技内容】

20m×60mの長方形の馬場内で、決められた場所で運動項目を実施し、人馬一体の動きを競い合う競技です。

フィギュアスケートのように音楽に合わせて演じる競技や、フリースタイルもあります。

障害飛越競技(Jumping)

先史以来、狩猟は食料入手、娯楽、騎兵の訓練などのため一般的な活動でした。イギリスでのキツネ狩りのルーツはフランス式の狩猟法であり、黄金時代は1820年~1890年、まだ人の手の入っていない土地が多く残されていた時代のことです。

スポーツとしての狩猟が普及しているのはイギリスだけであり、クロスカントリー競技そのものであり、競走馬を生み出す原動力でもありました。初期の障害飛越競技は、狩猟家としての技術を競うために行われていました。

19世紀の終わりまで障害飛越競技は、馬術の仲間入りをしてはしていませんでした。1900年のパリ・オリンピック大会で、馬による飛越競技が行われ、その後のルールが進歩していき現在の障害飛越競技に至っています。日本では戦前の西竹一中尉とウラヌス号の金メダルが有名です。

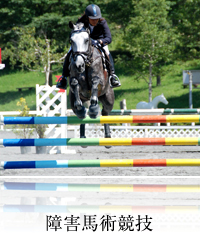

【障害飛越の競技内容】

設置された障害物を決められた順番で飛越する競技です。

レベルによって高さや距離などが違い、障害物の落下や飛越拒否なども得点に反映されます。

総合馬術競技(Three Day Events)

他の馬術も元々の発祥は、軍事教練から始まっていますが、総合馬術も同様で、馬の耐久力、スピード、従順性、騎乗者の能力を競う競技でした。

1902年フランス・パリでの軍隊馬術選手権は、30マイル(48km)競争を含む、現在の総合競技に似た種目でした。

初日に調教審査(馬場馬術競技)、2日目に耐久審査(クロスカントリー)、3日目に余力審査(障害飛越競技)があり、オリンピックでの総合馬術競技は、第二次世界大戦前までは軍事関係のみに限られていました。しかし、戦後スポーツとして発展しました。

【総合馬術の競技内容】

総合馬術競技は3日間で3種目の競技が行われることから、「3日競技(Three Day Events)」とも言われます。 順位は3日間の成績の合計によって決められ、人馬ともにスタミナが要求される競技です。

- 1日目:調教審査(馬場馬術競技)

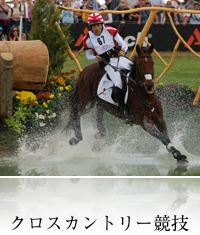

馬場馬術競技が行われます。馬が十分に調教されているか審査されます。 - 2日目:耐久審査(クロスカントリー)

自然の姿に近い野外コースで行われ、分速520m程度(時速では約30km)で走り抜けていきます。

人馬ともに耐久力と強靭な精神力が求められます。 - 3日目:余力審査(障害飛越競技)

障害飛越競技が行われます。

2日終了後も馬が競技を継続するのに必要な柔軟性と従順さを維持しているかを審査します。